2023.11.24

納骨堂が増えている理由を社会背景と利用者目線のそれぞれから解説

この記事の目次はこちら!

納骨堂の数が年々増えています。厚生労働省の発表によると、1997(平成9)年度は10,975ヶ所だったのに対し、2020(令和2)年度は13,038ヶ所にまで増加しています。

火葬後のお骨の行き先として、従来であれば墓石への埋葬が一般的でしたが、昨今ではさまざまな理由でお墓以外での埋葬供養を希望している人が多くなっており、そのうちのひとつとして納骨堂が選ばれています。

需要の高まりに合わせて、増える納骨堂。この記事では、納骨堂が増えている理由を、社会的背景と、利用者のメリットに分けて、詳しく解説いたします。

納骨堂とは

まずは、納骨堂がどのような施設なのかを解説いたします。

屋内型のお参り施設

納骨堂とは、故人の遺骨を安置し、お参りするための屋内施設のことです。

伝統的な墓地とは異なり、屋内に多数の遺骨を収められ、効率的に土地を利用できます。

一般に、コンクリートや石材で造られた建物の中に、納骨壇(小さな棚や戸棚のような形状の納骨スペース)が多数設けられています。故人の遺骨はその中に保管され、家族や親族は定期的に訪れ、線香やお花を手向け、礼拝します。

納骨堂は昔からある

新たなお墓のかたちとして注目を集めている納骨堂ですが、納骨堂そのものは古くからありました。その一例をご紹介いたします。

儒教における「廟」とその名残

中国や日本などの儒教文化圏では、祖先や死者の遺骨を大切に守る文化があります。これらは「廟」と呼ばれ、遺骨を安置し、死者を祀るための儀式が行われました。

廟の名残は現代の日本でも見られ、代表的なのが、京都にある浄土真宗本願寺派の西本願寺と、真宗大谷派の東本願寺です。本願寺とは、もともとは浄土真宗の開祖である親鸞聖人の墓所を守る庵として始まりました(大谷廟堂)。大谷廟堂の建立から約50年後にお寺となり、江戸時代に東西に分裂してからは、本願寺派が「大谷本廟」を、大谷派が「大谷祖廟」を親鸞聖人の廟所としています。

それぞれの廟所は、親鸞聖人の遺骨が祀られているだけでなく日本各地の真宗門徒の遺骨が眠る、いわゆる「本山納骨」の地です。

特に大谷本廟にある鉄筋コンクリート造りの「無量寿納骨堂」は圧巻で、第一無量寿堂(1968年築)は、10階建て、第二無量寿堂(1990年築)は7階建ての中にずらりと納骨壇が並び、日本を代表する納骨堂のひとつと言えるでしょう。

地域に根差した村落共同納骨堂

日本全国を見渡すと、ごく一部ではありますが、地域住民が共同管理する村落共同納骨堂というものがあります。福岡県や北陸の一部で多く見られるのが、地域コミュニティで共同管理する納骨堂です。

新潟県糸魚川市には、大正4年に建てられた納骨堂が現存します。また、福岡県柳川市には1468棚もの納骨壇が並ぶ規模の大きい納骨堂もあります。

村落共同納骨堂は戦後に建てられたものが多く、直近では2015年には鹿児島県の宇検村にて共同納骨堂が完成しています。同村内には7つの村落共同納骨堂があるそうです。

建設理由には、墓地を集約することによる土地活用、管理の共同化による丁寧な管理、住民たちの建墓に対する費用負担の軽減、市からのお墓の移転要請などが挙げられます。

村落共同納骨堂では、地域の住民が共同で管理運営をします。管理組合を設けているところ、区長や自治会長が管理しているところ、当番制による管理など、管理方法も共同体によってさまざまです。

納骨堂を利用する住民は、年に数度ある清掃活動や合同法要に参加するだけでなく、地域によっては盆踊りなどが行われ、地域コミュニティの交流の場ともなっているようです。

東京都営霊園の納骨堂

公営霊園による納骨堂も古くから見られます。

東京の場合、江戸時代までは菩提寺が檀家の供養や埋葬を担っていましたが、明治政府は東京の都心部(いわゆる江戸と定められた「朱引」の内側)での埋葬を禁じ、「墓地取扱規則」を設け、青山、雑司ケ谷、染井、谷中、亀戸、澁谷の6墓地を公共墓地に指定し、さらに郊外に、多磨、松戸、小平、八王子霊園を新設し、これがいまの都営霊園の原型となっていきます。

東京には人口が多く、埋葬に対する多様なニーズがあることから、昭和9~13年にかけて、多磨霊園、八柱霊園に納骨堂、そして雑司ヶ谷霊園に崇祖堂が設置されました。これらの納骨堂には、いまでも「長期」「短期」「一般」に分けて遺骨を預けられます。ただし、使用期限が過ぎたら遺骨を引き取るのが前提です。

長期収蔵

多磨霊園の納骨堂「みたま堂」が対応。使用期限は30年です。

短期収蔵

雑司が谷霊園の「崇祖堂」が対応。使用期限は5年です。遺骨の一時的な預かり場所として利用されています。

一時収蔵

多磨、八柱、雑司が谷霊園では、遺骨を一時的に預かってくれます。使用期限は1年で、最大5年まで延長できます。

納骨堂 4つのタイプ

納骨堂には、4つのタイプがあります。納骨壇と呼ばれるお骨を納めるための棚が並ぶタイプと、近年都市部を中心に見られる、参拝ブースに遺骨が自動搬送されてくるタイプ。それぞれメリットに違いがあるので、まずは各タイプの特徴を押さえておきましょう。

納骨壇(ロッカー型)

納骨壇でも、ロッカー型と呼ばれるものは1列を多段に分けて利用します。1区画が立方体の空間となっており、扉を開けたその中に遺骨を保管します。段数は2段〜5段が一般的で、それによって納められる遺骨の数が異なってきます。

多段型にすることでたくさんの区画を確保できるため、比較的安価に入手できるのが一番のメリットです。

また、区画の中に本尊や位牌や遺影を並べられるものもあれば、納骨壇は遺骨の保管のためだけのもので、共用の参拝ブースで礼拝する納骨堂もあります。

納骨壇(仏壇型)

ロッカー型が一列を多段に区切るのに対し、仏壇型は、縦一列をひとつの家族で用います。

仏壇型は上下二段に分かれており、上段が礼拝のための仏壇、下段が納骨スペースとなっています。上段の仏壇スペースには、本尊、位牌、遺影などの礼拝の対象物を置くだけでなく、ローソク、お線香、お花のお供えなどを並べることもでき、その場で手を合わせられるのが一番の特徴です。

ロッカー型と異なり、1列をひとつの家族で用いるため、費用は比較的高めですが、複数の遺骨を納められるため、世代を超えて利用できます。

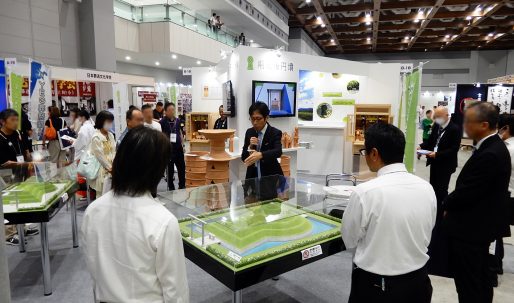

自動搬送型

納骨壇を並べる従来のものとは異なる新しいタイプの納骨堂が、自動搬送型です。遺骨はバックヤードに保管されており、お参りの方が来られるとベルトコンベヤで参拝ブースまで運ばれる仕組みになっています。

土地不足に悩む都心部でもアクセスのよい場所にお参りできることから人気を博しています。

墓石型

建物の中に墓石を並べるタイプの納骨堂もあり、「室内墓」とも呼ばれています。主に、天候に左右されないことと、伝統的な墓石への希望というふたつのニーズに応えることができます。

全体的な数としてはそう多くありませんが、冬の期間は雪のために屋外でのお墓参りができない北海道などで見られます。

納骨堂をお探しの方は、経済産業省の認可団体である全国石製品協同組合(全石協)が監修する日本最大級のお墓総合ポータルサイト「みんなのお墓」 をご活用ください。ご希望のエリアの中から「室内墓・納骨堂」を検索できる便利な機能があります。

納骨堂が増えている理由(社会的背景)

ここまで、納骨堂の歴史的変遷や、現在選ばれている納骨堂の種類についてご紹介しましたが、この章では、納骨堂が増えている社会的な背景を解説いたします。

- 都市部においては土地不足と人口集中

- 地方においては過疎化とお墓の無縁化対策

- 核家族化や少子化による家族観の多様化

- 維持・管理のしやすいお墓へのニーズ

1.都市部においては土地不足と人口集中

お墓を新たに新設するには、それだけの土地が必要となります。しかし、都心部は土地不足が深刻です。

これに加えて首都圏には人口が集中しています。全国に占める首都圏の人口の割合は、1950年は15.5%、2000年は26.3%、2020年は29.3%と増加傾向にあります。

墓地活用できる土地が不足しているにも関わらず、人口が増加する中で、納骨堂であれば、限られた土地で多数の遺骨を効率的に収めることができます。

都心部においては、このような背景から納骨堂の新設が増えているのです。

2.地方においては過疎化とお墓の無縁化対策

出生率が低下し、ただでさえ日本全体の人口が減少している上に、人口は都心部に集中することから、地方部の人口減少はより深刻です。人口が減少するということはお墓の担い手が少なくなることを意味し、これらが無縁墓の増加につながります。

2008年に香川県高松市が行った調査では市営墓地の約17%が、2013年に熊本県人吉市が行った調査では市内約1万5000基のうち約4割が無縁墓でした。

いますでにお墓を持っている方は、お墓が無縁化しないために改葬先として納骨堂を選ぶ人が少なくありません。また、これからお墓を検討する人においても、将来的に承継が困難である場合、維持管理が比較的容易な納骨堂を選ぶ傾向にあるようです。

3.核家族化や少子化による家族観の多様化

都市への人口集中によってできあがった家族形態が、いわゆる核家族です。親のいる故郷を離れて暮らす人たちにとって、故郷のお墓を頻繁に訪れることは難しく、住まいの近くに改葬しようという発想が生まれます。改葬先となる新たなお墓の選択肢のひとつとして、納骨堂が選ばれているのです。

また、核家族化に加えて、少子化が弔いのあり方を大きく変えています。人口が減少し、単身者が増加する社会で、従来の家族観に則るかたちで先祖代々のお墓を守り続けていくことは困難です。

納骨堂は、万が一お参りの人がいなくなったとしても、墓じまいのコスト負担がないため、無縁化のリスクがありません。そのことから、多くの納骨堂では「承継不要」「永代供養付き」を謳っており、これが納骨堂が選ばれる理由となっています。

4.維持・管理のしやすいお墓へのニーズ

維持・管理のしやすさは、利用者側、管理側の双方にとって言えることです。

利用者側

納骨堂は屋内施設なので、従来のお墓のように、墓石が汚れることも、雑草が生えてくることもありません。また、万が一承継が困難になり、永代供養に切り替えたとしても、納骨壇の中に保管された遺骨を取り出すだけで済むため、墓石のような大がかりな墓じまい工事も不要です。

利用者にとってのメリットは、次章で詳しく解説いたします。

管理者側

納骨堂は、遺骨を管理する側(お寺や霊園)にも多くのメリットがもたらされます。

行き先のない檀家の遺骨を菩提寺が引き取るケースは、今も昔も多く見られます。しかし納骨壇を持たないお寺では、本堂の裏や須弥壇(ご本尊を安置する台)の中に並べて置くだけになってしまうことが少なくありません。大切なお骨だからこそしかるべき場所に保管すべきだという考えから、納骨壇を設置するお寺が増えています。

納骨堂が増えている理由(利用者のメリット)

前章では、納骨堂が増えている社会的な背景をご紹介いたしましたが、この章では利用者目線に立って、どうして納骨堂が選ばれているのか、そのメリットをご紹介いたします。

- 自宅の近くから選べる

- 宗教不問。檀家にならずに済む

- イエ制度に縛られない

- 承継の心配がない

- 天候に左右されずにお参りできる

- 掃除や管理の手間が楽

- 費用が安い

1.自宅の近くから選べる

納骨堂の中には、市街地や駅に近い場所にあるところも多く、住まいから近い場所を選べます。

実際に東京では新宿や赤坂、大阪では天六や上本町、名古屋では大須など、都心にも新たな納骨堂が新設されています。また、市街地や住宅地にある既存のお寺でも、境内の一棟や本堂の一角に納骨壇を並べるところも少なくありません。

墓石が並ぶ霊園だと、それなりの土地の確保が必要であることから、郊外や山裾にあることも少なくないのに対し、納骨堂は市街地にも多くあり、お参りの際のアクセスを重視する人にとってはおススメです。

2.宗教不問。檀家にならずに済む

昨今のトレンドとして、檀家にならなくてもよいお墓が選ばれています。有期限の墓石や樹木葬などと同様に、近年新設されている納骨堂の多くもまた、利用者の宗教を問わず、檀家にならなくてもよいものが主流です。

檀家になると、納骨堂の利用だけではなく、お寺のさまざまな法要や行事への参加、お布施の寄附などをしなければならなくなりますが、こうした義務がないことが、利用者にとってはメリットに感じられるようです。

3.イエ制度に縛られない

伝統的な継承墓は、家族のつながりのシンボルであり、家族や親族関係に基づいて管理、承継されるのが慣例です。しかし、納骨堂ではそのような家の制度に縛られにくいという特徴があります。

個人用や夫婦用といった小サイズの納骨壇もあれば、複数の家族が入れる大きな納骨壇もあります。万が一、別の場所にお骨を移そうとしてもすぐに取り出すことができますし、継承が困難になったとしてもすぐに永代供養に移せます。

つまり、納骨堂だと個人や家族の形態に応じて自由に対応しやすいという特性があります。現代社会では家族構成やライフスタイルは多様化しており、このような柔軟性は現代を生きる私たちにとても受け入れやすいものとなっています。

4.承継の心配がない

さきほどの話の中でも触れていますが、伝統的な継承墓は、次世代にその維持管理を引き継ぐことを前提として作られています。それに対して納骨堂は、次世代に承継もできますし、万が一承継が困難になった場合も、お寺や霊園がそのまま永代供養に応じてくれます。

「自分が亡くなったあと、お墓はどうなるのだろう」と不安になることもなく「お寺がきちんと供養してくれる」という安心感がもたらされます。

5.天候に左右されずにお参りできる

納骨堂は屋内にあるため、天候に左右されずにお参りができます。

従来のお墓は屋外に建てられており、そのため、お墓参りの際に天候を気にしなければなりません。雨が降ったらそもそもお墓参りに行けず、また別の日を設定し直さなければなりません。

また、お盆などの猛暑の時期には熱中症の心配がありますし、冬に雪が降ってしまうとお参りそのものができなくなってしまいます。

納骨堂であれば、屋内でお参りができるため、天候のことを気にせずに済みます。またほとんどの納骨堂では空調が完備されているため、夏の暑い季節も、冬の寒い季節も、快適な環境でお参りできます。

6.掃除や管理の手間が楽

屋内にあるため、掃除や管理の手間の負担が軽減されます。

屋外のお墓だと、墓地の足元から生える雑草を抜き、墓石をきちんと拭き掃除するなど、体力的な負担がかかります。また、お供えした花もすぐに枯れて傷んでしまいます。

屋内施設である納骨堂だと風雨にさらされることがないため、納骨壇そのものの掃除はきわめて軽微に済みます。ロッカー型や仏壇型の場合は、扉を開けた内部や表面を拭き掃除するだけで事が足りますし、自動搬送型などの共用タイプの納骨堂の場合はそもそも掃除が不要です。

お墓掃除を苦痛に思う方にとっては、納骨堂は大きなメリットとなるでしょう。

7.費用が安い

伝統的な継承墓よりも、納骨堂の方が安価な傾向にあります。

納骨堂の相場は20万円~100万円ですが、継承墓の費用相場は100万円~200万円です。継承墓の場合は墓地を購入して墓石を建墓しなければならないのに対し、納骨堂は、お寺や霊園が用意した施設の使用権を購入するだけですから、費用負担を抑えられます。

納骨堂の注意点

ここまで、納骨堂が選ばれている社会的背景、利用者のメリットについてご紹介してきましたが、納骨堂にもいくつか気を付けなければならない注意点があります。納骨堂を検討されている方は、ぜひともこの章も読み進めてみて下さい。

お参りの方法に制限があり、物足りなさを感じることもある

従来の墓石のお参りに慣れている人にとっては、納骨堂だと物足りなさを感じる側面があるかもしれません。

たとえば、お墓では当たり前に行われているローソクやお線香ですが、火事予防の観点からこれらを禁止している納骨堂も少なくありません。

屋外の空の下でのお墓参りを心地よいと感じる人にとっては、屋内でのお参りに窮屈さを感じるかもしれません。

また、納骨堂は「掃除が不要」「管理が楽」などと、利用者の負担が軽くなることをメリットとして謳っていますが、実は墓石を磨き、雑草を抜くなどのお墓掃除をすることで、心が洗われるという側面もあります。

このように、納骨堂を利用したからこそ、これまで気づいていなかった墓石の魅力が分かり、逆に納骨堂へのお墓参りに物足りなさを感じるという人は少なからずいます。

お盆やお彼岸時期の混雑

お盆やお彼岸は、屋外の墓地や霊園も混雑しますが、屋内空間である納骨堂も同様です。しかも納骨堂の場合は、屋外の霊園よりも駐車場の台数が少ない傾向にあり、さらには建物の中もスペースが限られているため、かなり混雑することもあるようです。

仏壇型やロッカー型などの納骨壇が並ぶ納骨堂では、隣接区画との距離が近すぎるため(多段式だと上下にも他の方の区画がある)、落ち着いて手を合わせられないという方がいらっしゃるかもしれません。

また、自動搬送型のように参拝ブースで手を合わせる場合、ブースの数に限りがあるため、礼拝するのに待ち時間が生じることもあるようです。

建物や設備の老朽化

建物や設備の老朽化に対して、管理者側がどのように対応するのかは事前に確認しておきましょう。特に、自動搬送型のような複雑なシステムで運営されている納骨堂は機械で制御されており、急な故障によってお骨が運ばれてこないという事態も考えられます。

檀家しか利用できない納骨堂もある

納骨堂によっては、檀家しか利用できないところも少なくありません。こうしたお寺の場合、檀家になることを条件に納骨堂が利用できるようになります。

お寺は、そもそも檀家によって支えられています。ですから、檀信徒関係なく利用者を募る開かれたお寺ではなく、檀家による檀家のためのお寺という方針で運営されている場合に、このようなケースが見られます。

まとめ

お墓の基礎知識の関連記事

-514x303.jpg)

お参りが楽しくなる自然石型のお墓が密かなブームに

経産省認可「全石協」、墓じまい・改葬相談窓口を開設

-514x303.jpg)

実は2代目だった渋谷駅前の忠犬ハチ公像

-514x303.jpg)

自治体で「無縁遺骨」「無縁墳墓等」が急増

地震被害に便乗した悪質商法にご注意を!

-514x303.jpg)