2024.06.13

いま人気の樹木葬と元祖樹木葬の大きな違い

この記事の目次はこちら!

新作の手元供養商品が続々登場するも…

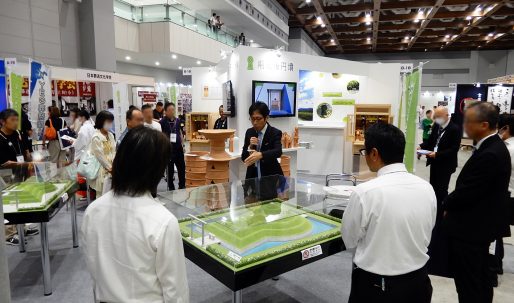

業界の新たな動向を探るため、今年も葬祭業とその関連業者を対象にした商談会「フューネラルビジネスフェア2024」(5月29日・30日、パシフィコ横浜にて開催)の取材に行ってきました(本サイトを運営する全国石製品協同組合も後援しています)。今回の見どころの一つとして、シンボルツリーの周囲を洋型の石碑で囲った模擬樹木葬が会場内に再現されていました。昨年7月3日付の本コラムでは、ある企業が同フェアに出品した「遺骨も位牌もない手元供養商品」に疑問を呈しました。その際、納骨機能の付いた位牌を紹介しましたが、今年は別の企業が納骨機能付きのおりんを出品していました。また石(主に花崗岩系)で製作した位牌があることは知っていますが、今年はより華やかなパワーストーン(虎目石やローズクォーツ、オニキス、メノウなど)で製作した位牌が出品されていました。永代供養墓や樹木葬、納骨堂、散骨(陸海・宇宙)、手元供養など葬送の多様化が進んでいますが、手元供養のアイデアとしてはすでに出尽くした感があり、既存の商品を多少アレンジしたり、別の素材に置き換えるなど、近年はマイナーチェンジに終始しているように感じられました。

25年前に誕生した「元祖樹木葬」の理念とは

樹木葬は、今でこそ広く認知されていますが、日本初の元祖樹木葬は25年前(1999年)、岩手県一関市の祥雲寺が考案したものでした(現在は分離独立した知勝院が運営)。その目的は「里山を自然再生型の墓地として利用することで景観や多様性に富んだ生態系を守ること」で、外来動植物の侵入・繁殖によって絶滅の危機に瀕していた里地里山(久保川イーハトーブ世界)を保全・再生することに主眼が置かれていました。そのため、山林を整備した墓所は、山中の契約した場所に穴を掘って遺骨を埋葬し、そこに埋葬者名を書いた木札とともに地域在来の花木1本を植えるというもので(写真上)、墓参時の外来植物の持ち込みや供物の放置、(山火事防止のため)お線香の使用も禁止。その一連の取り組みは、環境省が進める自然保護区の自然共生サイトにも認定されました。交通の便は決してよくありませんが、その理念に賛同する人は多く、すでに2,200人以上の方が埋葬済みとなっています。

いま巷で見かける樹木葬とは全く異なりますが、その形態や埋葬法、運営等は、ある意味、地球に優しいSDGs目線で考案されたものだったのです。

お墓の基礎知識の関連記事

-514x303.jpg)

お参りが楽しくなる自然石型のお墓が密かなブームに

経産省認可「全石協」、墓じまい・改葬相談窓口を開設

-514x303.jpg)

実は2代目だった渋谷駅前の忠犬ハチ公像

-514x303.jpg)

自治体で「無縁遺骨」「無縁墳墓等」が急増

地震被害に便乗した悪質商法にご注意を!

-900x675.jpg)

-514x303.jpg)