2024.05.14

「書道」ユネスコ無形文化遺産登録を見越して

目次

新設された登録無形文化財「生活文化」分野の一つとして

文化庁の文化審議会無形文化遺産部会が昨年12月、筆・墨・硯・紙(以上を「文房四宝」と呼ぶ)などを使って漢字や仮名を伝統的な筆遣いや技法で手書きする「書道」をユネスコの無形文化遺産に提案することを決めました。日本における書道は、漢字の伝来以来、中国の優れた書から書法を吸収し、技法を工夫することで我が国特有の表現を構築しました。平安中期以降に日本独特の「和様」と呼ばれる表現が生まれ、和歌文化の隆盛に伴って仮名の書が発展。生活の中で広く受容され、歴史的意義に加え、芸術上の価値が高いことが評価されました。これまで無形文化財には、重要無形文化財として指定される「芸能」「工芸技術」の2分野しかなかったのですが、日本の伝統文化の多様性を考慮する上で、茶道や華道、書道、食文化その他の生活に係る文化にも目を向けるべきと判断され、従来の指定に加え新たに登録制度を創設した上で、登録無形文化財の分野として「生活文化」が新設されるという流れが背景にありました。これにより2026年11月頃にユネスコによって登録可否の審査が行なわれる見通しです(中国の書道は、すでに2009年に登録済み)。

お墓づくりに欠かせない存在だった「書道」

お墓にも石塔正面や墓誌などに文字が刻まれており、現在は墓石用のパソコンで原稿を作成し、特殊な砂を吹き付けて字を彫るサンドブラスト機で仕上げることが多いようですが、パソコンや字彫り機が普及する以前は、腕に覚えのある石材店や書家が毛筆で原稿を作成し、それをカーボン紙などで石面に転写してから、手彫り用ノミで字を彫っていました。また、原稿を作成せず、石面に直接下書きして彫ることを「書丹」(丹は赤または朱を意味する)といいますが、書丹による碑刻は「碑中の碑」と称されるほど最良とされました。したがって、ひと昔前まで、お墓づくりと書道は切っても切り離せない関係だったのです。

ぜひ丹精込めて書いた自筆文字でお墓づくりを

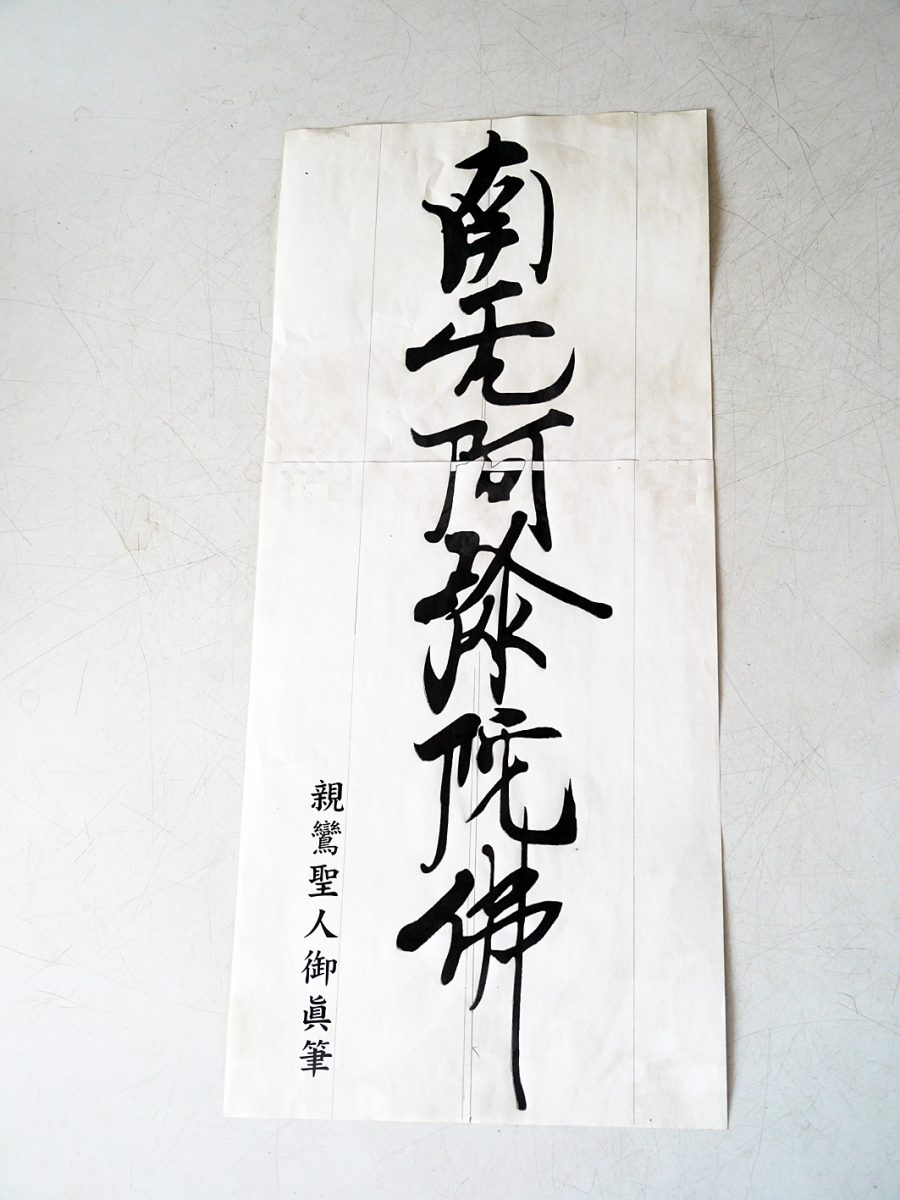

たとえば浄土真宗のお墓づくりでは、宗祖・親鸞聖人が書いた「南無阿弥陀佛」(六字名号=写真上)をそのまま原稿として採用したり、書を得意とする施主本人または家族が書いた文字や墓碑銘などをそのままデータ化して字を彫ってくれる石材店もあります。書道が近々ユネスコの無形文化遺産に登録されることを見越して、皆さんも自筆文字でお墓づくりにチャレンジされてはいかがでしょうか。