2025.04.24

高遠石工の最高傑作「貞治仏」と出会える企画展

目次

全国にその名を広めた稀代の石仏師「守屋貞治」とは

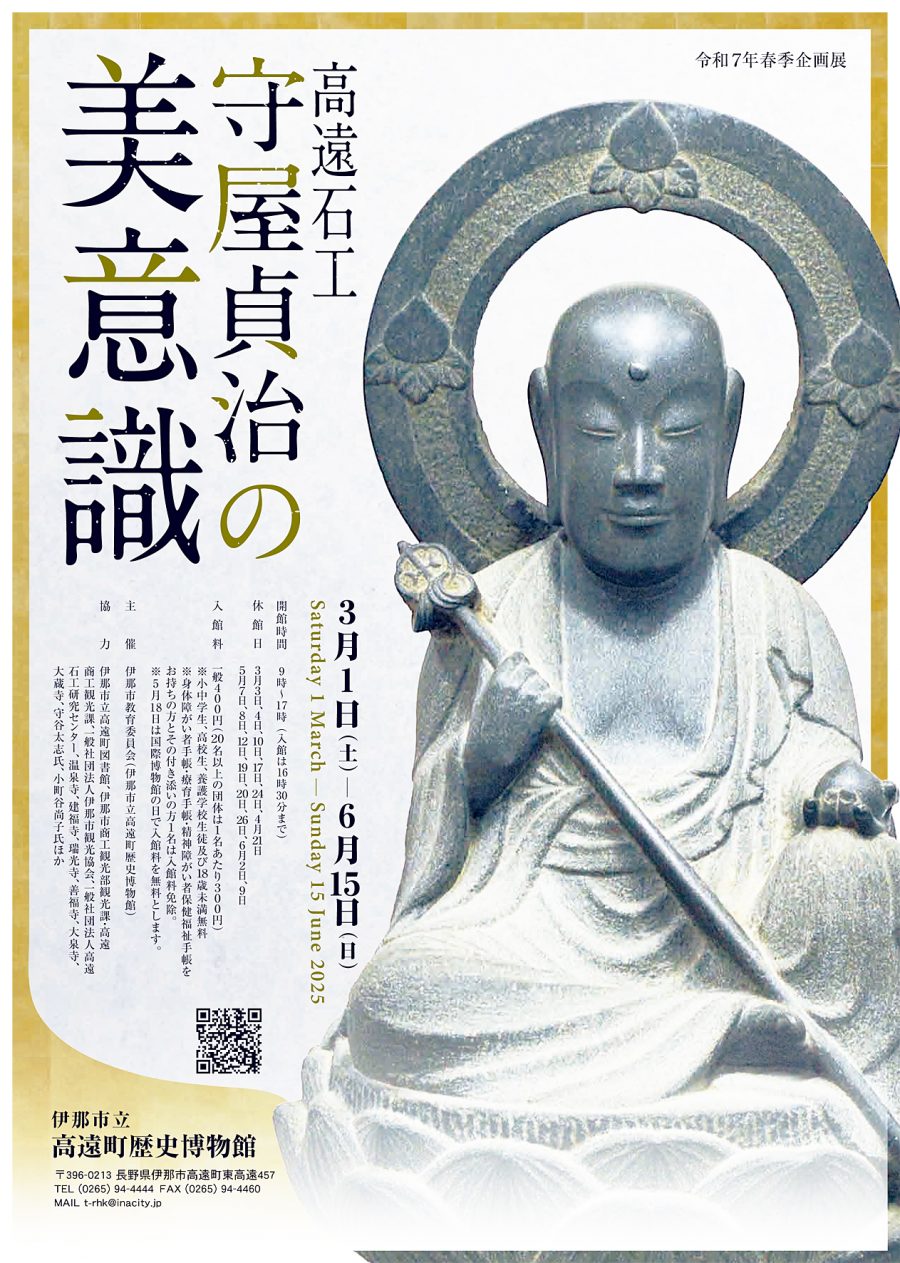

春季企画展「高遠石工 守屋貞治の美意識」が今年3月から6月15日㈰まで、長野県の伊那市立高遠町歴史博物館2階の第3展示室で開催されています。高遠石工は江戸時代に急速に発展した信濃国高遠(現伊那市高遠町)の石工集団で、その腕前の良さが全国(現在の青森県から山口県まで)で評判となり、今日では歴史的・文化的価値を持つ文化財として認識されています。

そのなかで最も注目を集めたのが守屋貞治(1765‐1832年)でした。江戸中期の明和2(1765)年に生まれた貞治は、祖父・貞七と父・孫兵衛の跡を継いで自らも高遠石工の道に進みました。信州諏訪の温泉寺の名僧・願王和尚を師と仰いで仏門に深く帰依し、お香を焚き、お経を唱えて石仏をつくったと言われています。その68年の生涯を通じて手掛けた石仏は336体に及び、自ら『石佛菩薩細工』として記録に残しています。また、石仏を納めた伊勢河崎(三重県)の宝珠院や、七面山に登った身延(山梨県)への旅行記には、石仏造立に対する思いを記しています。江戸時代の職人が仕事の記録を残すことはとても珍しいことで、それをもとに判明した貞治の石仏(貞治仏)がひと際美しかったことから、石造文化財の研究者のみならず、歴史の研究者や一般の人々にも注目され、高遠石工を代表する人物として広く知られるようになりました。

貞治の美意識を体感できる関連講座の開催も

今回の企画展では、高遠石工守屋貞治の調査に関するこれまでの成果とともに、貞治が残した記録と石仏が展示されています。貞治がいかに腕利きの石仏師(単なる石工ではない)だったかは一目瞭然です。また会期中は関連講座として、歴博カフェ「貞治の美意識を体感!」(5月17日㈯)、歴博講座「『守屋貞治旅日記』を読む」(第1講=6月7日㈯、第2講=同月14日㈯)なども企画されています。「実物の鑑賞を通して貞治仏が持つ美術的な魅力を感じていただければ幸いです」と企画展の担当者は話します。開館時間は9時~17時(入館は16時30分まで)。入館料は一般400円。関連講座の予約、休館日など詳細等は、写真上のパンフレット=にてご確認ください。その類まれな美意識の高さを存分に堪能し、ぜひ眼に焼き付けてください。